マナちゃんは、

「生物多様を失ってはいけない」って聞いたことがあるかな?

ジェームズ先生

授業やテレビで聞いたことがあるよ!

でも、生物多様性ってなんだろう?

マナちゃん

生物多様性を

なぜ失ってはいけないのかについて、

いっしょに勉強していこう!

地球上には、細菌から人まで、知られているだけで160万種以上の生きものがくらしています。

地球が誕生してから40億年もの長い時間をかけて,生きものたちは環境に適応して進化してきました。

その結果、いろいろな環境にそれぞれ適応した生きものが暮らし、そこで生きものどうしが複雑なつながりを持つようになったのです。これを生物多様性といいます。

生きものどうしの「つながり」って?

たとえば、花はミツバチに

花粉をはこんでもらっているよ

そして、リスや鳥たちは

植物のたねを運ぶ役割をもっているんだ

わたしたちは、自分たちがくらしやすいように、山をけずり、海や川をうめて、建物や道路をつくったり、農場や工場をつくったりして、環境を大きく変えてきました。

くらしは便利になる一方で、他の生きものたちが住む場所や食べる物をうばうことになりました。

こうして、たくさんの生きものが絶滅してしまいました。それはいまも続いています。

あなたもどこかで、「生物多様性を失ってはいけない」と聞いたことがあると思います。

なぜ、いけないことなのでしょう?

それは、過去に、生きものが減ったり、絶滅したりしたことで、予想していなかった環境の悪化や、取り返しのつかない変化が起こったことがあるからです。これから、その例を紹介します。

ラッコは、体は小さいけれど、毛がたーーっぷり生えていて、その中に空気をためて、とってもふかふか。冷たい海の上でもあたたかく暮らすことができます。

この毛皮が人間にねらわれました。

1741年からの170年間で、90万頭以上が乱獲され、海からいなくなりました。

ラッコはウニや二枚貝などの海産物をたくさん食べます。

ラッコがいなくなった海では、ウニの数が増えすぎてしまいました。

ラッコがいなくなった海では、

ウニの数が190倍ちかくふえたんだ!

え〜!

ラッコがたくさん食べていたんだね!

ラッコが暮らす海には、ジャイアントケルプという海藻が生えていて、大きな森のように広がっていました。しかし、増えすぎたウニたちがを食べつくして、ほとんどなくなってしまいました。

海藻の森は、カニなどの無脊椎動物や魚たちがエサを取ったり、住みかにしたり、産卵したりする大切な場所でもありました。海藻がなくなって、これらの生きものもいなくなってしまいました。

こうして、人間によってラッコがいなくなり、ウニが増えて、海藻がなくなって、魚などの他の生きものもいなくなる。恐ろしいドミノだおしが起こったのです。

現在はラッコの保護がすすめられていて、ラッコが戻った海では、ジャイアントケルプの森も戻りました。

アメリカにあるイエローストーン国立公園は、1871年に指定された大きな自然保護区域です。

ここにはハイイロオオカミが�くらしていました。

ですが、家畜をおそうことから、人間によってされて、1930年頃ま��でに絶滅してしまいました。

オオカミがいなくなって、オオカミがエサにしていたシカが増えていきました。

シカは、オオカミ�が怖くて近寄らなかった見通しのいい川の近くのも食べるようになりました。

すると、川岸の土に根を張っていた草木が少なくなり、川岸の土がけずられて、川の流れかたも変わりました。さらに、川岸の草木はビーバーの食べものでもあったので、草木がシカに食べられてなくなると、ビーバーも減ってしまいました。

ビーバーは川をせき止めてダムを作ります。これをビーバーダムといいます。

ビーバーがいなくなると、ビーバーダムに暮らしていた魚や昆虫なども減ってしまいました。

また、天敵のオオカミがいなくなったのでコヨーテが増え、コヨーテが食べるウサギやネズミなどが減り、さらにそれらを食べるキツネも減りました。

そこで、環境を元に戻すために、1995年から1996年に合計31頭のハイイロオオカミをカナダから連れてきてしました。これを再導入といいます。

オオカミが再導入されたあと、イエローストーン国立公園の環境は元の姿にもどりつつあります。

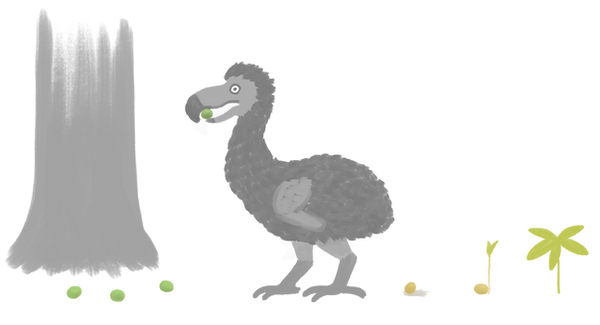

ドードーは、モーリシャスにいた、大きなくちばしを持った、飛べない鳥でした。

島の外から持ちこまれた動物に卵を食べられたことで、1662年頃に絶滅したと考えられています。

ドードーの絶滅から300年以上たってから、モーリシャス島の固有種である「タンバラコク」という木がとても減っていることがわかりました。

まだはっきりとはわかっていないのですが、これはドードーと関係があると、考えられています。

ドードーがタンバラコクの種をいろんなところに運んでまいていく、種子散布者(しゅしさんぷしゃ)だった可能性があるからです。

タンバラコクの種はあつくてかたいカラにつつまれているので、ドードーのような鳥に食べられて、消化器官の中でカラがけずられないと、芽をだせません。

だから、ドードーの絶滅で減ってしまったと考えられているのです。

このように、絶滅の影響が何百年もたってから初めてわかる場合もあるのです。

ラッコが乱獲されたのと同じころのことです。

ステラーカイギュウは海牛類ジュゴンの仲間で、体の大きさは7メートル以上、体重は4500キログラム以上もあり、海牛類の中ではいちばん大きな動物でした。

他の海牛類とちがって、ステラーカイギュウは、北の寒いベーリングでくらしていました。

ステラーカイギュウは河口や入江のような浅い海で、ジャイアントケルプなどの海藻を食べていました。天敵がいなかったためか、動きのゆっくりとしたおとなしい動物でした。

そのため、ラッコなどの毛皮猟をする人たちの食べものとして乱獲されるようになり、発見から27年後の1768年に絶滅してしまいました。

ステラーカイギュウ1頭で、

33人が1ヶ月も食べられる肉の量が取れるん��だ

でも、つかまえたのに食べないで

たくさん捨てていたそうだよ

Reconstruction of Steller measuring a Steller’s sea cow on Bering Island, July 12, 1742.

TURVEY, S. T.; RISLEY, C. L. Modelling the extinction of Steller‘s sea cow. Biology Letters, 2006, 2.1: 94-97.

ステラーカイギュウの絶滅から250年以上がたちました。

いまのところ、海の環境がどう変化したかわかっていません。

本当に何も変化していないのか、長い年月をかけて変化しているのか、もう変化しているけど気づいていないだけなのか、それもわかりません。

わたしたち人間は、自然のしくみについて、まだほんの少ししか理解していないからです。

特に生態系や生きものどうしの結びつきについては、まだまだわからないことだらけです。

わたしたちは、水も、食べるものも、服の繊維(せんい)も、家の木材も、その他たくさんのものも生物多様性の恵みとして受け取っています。

たとえば、7万種もの植物から得た物質が、医薬品の成分として役立っています。

環境に適応して多様に進化した生きものは、わたしたちにたくさんの知恵と学びをくれます。

たとえば、マジックテープは、衣服にくっつくオナモミという草の種からアイディアを得てつくられました。他にも、蚊の吸血針をヒントに痛くない注射針が、サメの皮ふをヒントに水の抵抗の少ない競泳水着が作られています。

森や海のおかげで、気温や気候が安定しているんだよね

こうして、人が地球の恵みを受けることを

「生態系サービス」っていうんだ

さまざまな恵みをくれる生物多様性は、40億年もの長い進化の歴史の中で作られました。

人間だけでなく、他の生きものにとっても大切なものです。

わたしたち人間が生物多様性を崩すと、その影響はたくさんの生きものへ広がってゆくのです。

生態系や、生きものどうしの結びつきについて、わたしたちにはまだわからないことがたくさんあります。わからないからこそ、予測できないからこそ、失う前にその大切さを知り、多くの生きものとともに生きることを目指す必要があります。

地球には、たくさんの生きものがくらしています。

「絶滅させないように、生きものを守りたい」

そう思っても、何から始めたらいいかわからなくなるかもしれません。

そんな時は、まず、自分が大切に思う生きものを守ることから始めましょう。

わたしたちはそう考えて、マナティーを守るために活動しています。

人間がマナティーからどんな恵みを受けているのかは、わかっていません。

しかし、わたしたちはマナティーのことをとても大切に思っていて、絶滅させないで、未来の人たちにマナティーをぎたいのです。

こうした想いが、多様性を守るためにとても大切だと考えています。

生物多様性は、それ自体に価値があるよ

人は、生物多様性の恵みを受けて生きている

地球上の一員なんだ!

ながーい進化のなかでつくられた、かけがえのないもの!

わすれないで!

生物多様性は、人のためにあるわけじゃないよ!

「大好きな川のメダカを守る」、「私たちの海のウミガメを守る」など、自分の好きな生きものについて、調べたり考えたりしてみましょう。

そうすれば、どうやって守ったらいいか具体的なアイデアがわいて、行動にうつすことができるかもしれません。

みなさんの好きな生きものはなんですか?

好きな生きものの未来をつなぐために、

どんなことができますか?

このページの内容は動画でもみることができます。

すべての生きものにとって良い未来になるよう、生物多様性について考えてみましょう。